Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland im Sommer 2002 auf über vier

Millionen angestiegen. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von fast 10%,

etwa 8% im Westen und 18% im Osten (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002).

Dazu kommt die verdeckte Arbeitslosigkeit von Ende 2001, rund 1,7 Millionen

Personen (1) .Anlass genug für die Bundesregierung,

sich verstärkt um das Problem der Arbeitslosigkeit zu kümmern. Sie

richtete kurz vor der Bundestagswahl 2002 eine Kommission "Moderne Dienstleistungen

im Arbeitsmarkt" ein nach dem Vorsitzenden "Hartz-Kommission"

genannt. Im August 2002 stellte diese Kommission ihren Bericht vor, der vielfältige

Vorschläge macht und die Arbeitslosigkeit bis 2005 halbieren soll. Die

Bundesregierung hat angekündigt diese Vorschläge zügig umzusetzen.

Auffallend ist, dass die bisherige Diskussion der Hartz-Vorschläge sich

in Einzelheiten verläuft. Die ökonomietheoretischen Unterstellungen

des Hartz-Ansatzes bleiben dagegen weitgehend im Dunkeln. Im vorliegenden Beitrag

soll der implizite theoretische Unterbau des Berichtes beleuchtet und kritisiert

werden.

Arbeitsmärkte sind in allen entwickelten kapitalistischen Ökonomien

durch vielfältige Regulierungen gekennzeichnet, die in ihren Ausmaß

die Regulierungen in anderen Märkten weit übertreffen. Darin kommt

zum Ausdruck, dass Arbeit keine gewöhnliche Ware ist und der Arbeitsmarkt

offensichtlich auch nicht wie ein gewöhnlicher Markt funktioniert. Dies

zeigt sich schon daran, dass der Arbeitsmarkt während der letzten Jahrzehnte

in fast allen Industrieländern durch hohe Arbeitslosigkeit gekennzeichnet

ist. Betrachtet man die historische Entwicklung ab dem 19. Jahrhundert, dann

müssen Phasen von Vollbeschäftigung eher als Ausnahme und gerade nicht

als Regel angesehen werden. Allerdings zeigen die Phasen niedriger Arbeitslosenzahlen,

etwa die 1960er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, dass ein hoher Beschäftigungsstand

unter bestimmten Bedingungen möglich ist.

Üblicherweise wird die intensive Regulierung des Arbeitsmarktes damit begründet,

dass auf dem Arbeitsmarkt Leistungen von Menschen gehandelt werden und dadurch

eine soziale Komponente unumgänglich sei. Das ist richtig, jedoch erweisen

sich viele Regulierungen des Arbeitsmarktes auch jenseits sozialer Aspekte aufgrund

der Funktionsbedingungen marktvermittelter Ökonomien als sinnvoll und wichtig.

So bewirkt die Existenz von Gewerkschaften oder von Institutionalisierungen,

die ein Schwanken der Löhne wie etwa das Schwanken der Ölpreise verhindern,

eine makroökonomische Stabilisierung. Unten wird näher auf dieses

Argument eingegangen.

Die äußerst heterogenen Regulierungen des Arbeitsmarktes können

für unsere Zwecke in folgende Gruppen eingeteilt werden:

- Erstens: Institutionalisierungen zur Bestimmung des Lohnniveaus.

Unter diesen Punkt fallen insbesondere Tarifverhandlungen, die das Lohnniveau

bzw. die Lohnkosten der Unternehmen bestimmen, sowie gesetzliche Bestimmungen

wie Mindestlöhne, die ebenfalls das Lohnniveau beeinflussen können.

Von Relevanz ist hier das Niveau der Bruttolöhne einschließlich der

Arbeitgeberzahlungen an die Sozialkassen. Denn es ist für die Kostenbelastung

eines Unternehmens gleichgültig, wie sich die Lohnkosten aufteilen, ob

der Anteil der Nettolöhne auf Kosten der Sozialabgaben steigt oder umgekehrt.

- Zweitens: Institutionalisierungen zur Bestimmung des Lohnstruktur.

Auch die Lohnstruktur wird durch Tarifverhandlungen und gesetzliche Regelungen

wie beispielsweise gesetzliche Mindestlöhne determiniert. Steuerliche Anreize

oder ähnliche Mechanismen können die Löhne für bestimmte

Arbeitnehmergruppen senken und damit auf die Lohnstruktur einwirken. Veränderungen

der Lohnstruktur wirken in aller Regel auch auf das Lohnniveau.

- Drittens: Institutionalisierungen zur sozialen Absicherung und zum Schutz

von Arbeitnehmern.

Unter diesen Punkt fallen eine Unzahl von gesetzlichen

Bestimmungen wie Kündigungsschutz, Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen,

Jugendschutz, Regulierungen der Unfallverhütung etc. Diese Institutionalisierungen

sind teilweise gesetzlich bestimmt, teilweise ergeben sie sich aus Tarifvertragsregelungen

oder aus unternehmensbezogenen oder individuellen Arbeitsverträgen. Ökonomisch

lassen sich diese Punkte alle auf Kosten reduzieren, die ein Unternehmen zu

tragen hat. So führt beispielsweise ein umfangreicherer Kündigungsschutz,

eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder längerer Urlaub zu höheren

Lohnkosten, während die Streichung eines gesetzlichen Feiertages die Lohnkosten

senkt. Der gesamte Komplex dieser Regulierungen wirkt sowohl auf das Lohnniveau

als auch auf die Lohnstruktur ein. Auf theoretischer Ebene genügt es somit,

die ökonomischen Effekte solcher Regelungen in der Form einer Veränderung

des Lohnniveaus und der Lohnstruktur zu diskutieren, denn alle Veränderungen

in diesem Bereich wirken letztlich auf diese beiden Größen.

- Viertens: Beschleunigung der Arbeitsvermittlung.

Gelingt es, bei Existenz

offener Stellen die Vermittlung von Arbeitslosen zu beschleunigen, dann sinkt

die Arbeitslosenquote. Eine Beschleunigung kann wiederum durch vielfältige

Maßnahmen erreicht werden: Beispielsweise durch ein effizienteres Informationssystem

und eine effizientere Vermittlungsbehörde, durch Qualifikationsmaßnahmen

bei einem unterschiedlichen Profil der offenen Stellen und der Arbeitslosen,

durch Mobilitätsförderung bei einem regionalen Ungleichgewicht von

offenen Stellen und Arbeitslosen oder durch Erhöhung des Zwangs gegenüber

Arbeitslosen, auch Stellen anzunehmen, die eine berufliche und einkommensmäßige

Verschlechterung implizieren.

Vor dem Hintergrund dieser Einteilung ist nun vor allem

(2) zu diskutieren der Zusammenhang von:

- Beschleunigung der Arbeitsvermittlung und Beschäftigung

- Lohnstruktur und Beschäftigung

- Lohnniveau und Beschäftigung

Im nächsten Abschnitt werden die einzelnen Vorschläge der Hartz-Kommission

vorgestellt und jeweils einem dieser drei Punkte zugeordnet.

Die Hartz-Kommission hat dreizehn Module erarbeitet (vgl. Hartz-Bericht 2002), die kurz nach Bereichen gruppiert vorgestellt werden sollen.

Beschleunigung der Arbeitsvermittlung

a) Quick-Vermittlung: Personen müssen dem Arbeitsamt schon zum Zeitpunkt

der Kündigung ihre zukünftige Arbeitslosigkeit melden - anderenfalls

drohen ihnen abhängig von der Verspätung Abschläge vom Arbeitslosengeld.

b) Modifizierung der Zumutbarkeitsregeln: Abhängig von der individuellen

Situation wird die Zumutbarkeit bezüglich Mobilität, Qualität

der Arbeit etc. für die Annahme einer neuen Beschäftigung verschärft.

Wird eine angebotene Stelle nicht angenommen drohen Kürzungen des Arbeitslosengeldes.

Eine Nichtzumutbarkeit ist gegebenenfalls vom Arbeitnehmer zu beweisen.

c) Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in JobCenters:

Das Job-Center wird die Anlaufstelle für Arbeitslosengeld und Sozialhilfe.

Nach dem Auslaufen des Arbeitslosengeldes I kommt das Arbeitslosengeld II zum

Zuge, das die bisherige Arbeitslosenhilfe ersetzt. Das Höhe des Arbeitslosengeldes

II ist - wie die Sozialhilfe - vollständig bedarfsabhängig.

d) Personal-Service-Agenturen (PSA): Dabei handelt es sich um Zeitarbeitsfirmen,

die Arbeitslose einstellen und an Unternehmen, Haushalte etc. "vermieten".

Insbesondere Langzeitarbeitlose bzw. schwer vermittelbare Personen sollen über

PSAs in das Berufsleben zurückgeführt werden, da sich die Unternehmen

die betreffenden Personen erst einmal ohne weitere Verpflichtung "ansehen"

können. Diese Agenturen können vom Arbeitsamt gegründet werden.

Jedoch können auch bestehende oder neue private oder halbstaatliche Zeitarbeitsfirmen

die Funktion der PSAs übernehmen. Die Verschärfung der Zumutbarkeit

zwingt Arbeitslose dazu, in PSAs eine Stelle anzunehmen. Die Entlohnung in den

PSAs wird tarifvertraglich geregelt.

e) Reform der inneren Verwaltungsstruktur der Bundesanstalt für Arbeit:

Das Ziel liegt in der Steigerung der Effizienz der gesamten Institution beispielsweise

durch transparenteres Controlling und effizientere IT-Steuerung.

f) Umbau der Bundesanstalt für Arbeit: Die Arbeitsämter werden zu

JobCenters, welche die Vermittlung der Arbeitslosen effizienter und schneller

als bisher gestalten sollen. Die Landesarbeitsämter werden zu Kompetenz-Zentren,

die eine Vernetzung verschiedener arbeitsmarktpolitischer Aktivitäten herstellen

sollen und den Job-Centers beratend zur Seite stehen.

Finanzielle Anreize mit Wirkung auf die Lohnstruktur und das Lohnniveau

g) Spezielle Förderung von jugendlicher Arbeitslosen: Zur Finanzierung

zusätzlicher Ausbildungsstellen wird ein Ausbildungszeit-Wertpapier von

lokal oder regional or-ganisierten Stiftungen emittiert. Man hofft, dass die

Stiftungen ein Teil der Kosten über Spenden decken können.

h) Mini-Jobs: Die Verdienstgrenze für Mini-Jobs in privaten Haushalten

wird auf 500 Euro im Monat angehoben. Diese unterliegen einer Sozialversicherungspauschale

von 10% (3).

i) Subventionierung der Unternehmen bei Einstellung eines Arbeitslosen: Werden

Arbeitslose eingestellt, dann erhalten kleinere und mittlere Unternehmen nach

Ablauf der Probezeit einen vergünstigten Förderkredit pro eingestellten

Arbeitslosen von maximal 100.000 Euro. Zur Finanzierung wird eine steuerlich

geförderte Anleihe (Job-Floater) von der Kreditanstalt für Wiederaufbau

emittiert. Jeder Arbeitslose bringt somit in sein neues Unternehmen einen Förderkredit

in Höhe von potentiell 100.000 Euro mit. Die Bonitätsprüfung

übernimmt die Hausbank des betreffenden Unternehmens.

j) Bonussystem für Unternehmen: Unternehmen, die eine positive Beschäftigungsentwicklung

aufweisen und Arbeitsplätze aktiv sichern, erhalten einen Bonus bei der

Arbeitslosenversicherung und müssen geringere Arbeitslosenbeiträge

bezahlen. Es dürfte nicht einfach sein, für ein solches Bonussystem

einen geeignete Indikator zu entwickeln, da die konjunkturelle Entwicklung von

einzelnen Unternehmen nicht gesteuert werden kann und auch branchenabhängig

ist.

Unsystematisches ohne relevante Wirkung auf die Beschäftigung

k) Ausgliederung ältere Arbeitnehmer: Im Rahmen des "Bridge-Systems"

können ältere Arbeitnehmer auf eigenen Wunsch ab 55 Jahren aus der

Arbeitsvermittlung ausgegliedert werden. Sie erhalten statt Arbeitslosengeld

eine kostenneutrale monatliche Leistung. Sie werden aus der Arbeitslosenstatistik

ausgegliedert und gesondert ausgewiesen. Nehmen ältere Arbeitslose eine

niedriger bezahlte Beschäftigung an, dann übernimmt das Arbeitsamt

Teile des Einkommensverlustes für einige Jahre. Obwohl die Gruppe der ausgegliederten

Arbeitslosen transparent in der Statistik ausgewiesen werden soll, liegt der

Verdacht nahe, dass es beim Bridge-System im wesentlichen darum geht die Statistik

zu schönen. Immerhin könnten potentiell über 20% der Arbeitslosen

durch diesen "Trick" aus der Arbeitslosenstatistik herausgenommen

werden.

l) Bündnis für mehr Beschäftigung aller gesellschaftlichen Gruppen

(Politiker, Geistliche, Wissenschaftler, Selbsthilfegruppen, Künstler etc.).

Förderung von Selbständigkeit.

m) Ich-AGs (bei Familienbetrieben Familien-AGs): Bei den Ich-AGs erhalten Arbeitslose,

die sich selbständig machen, für bis zu drei Jahren Subventionen maximal

in Höhe der beim Arbeitsamt bei Arbeitslosigkeit ansonsten anfallenden

Kosten. Während bei den Punkten k) und l) keine Beschäftigungswirkungen

zu sehen sind, kann die Förderung des Weges in die Selbständigkeit

positive Wirkungen zeigen. Wie bei den Mini-Jobs soll auch die Ich-AG die Schwarzarbeit

reduzieren.

Die Hartz-Kommission erwartet bei zügiger Umsetzung der Vorschläge

bis Ende 2005 einen Abbau der Arbeitslosigkeit in Höhe um annähernd

zwei Millionen Personen, also in etwa eine Halbierung der Arbeitslosenquote.

780.000 Personen im Rahmen des Aufbaus der Personal-Service-Agenturen, 500.000

Personen durch Ich-AGs, 450.000 durch Beschleunigung der Vermittlung und 250.000

durch gezielte Betreuung in den JobCenters.

In den Vorschlägen finden sich eine Reihe von Punkten, welche die finanzielle Lage der Arbeitslosen verschlechtern. Neben den Punkten a) und b), die in ihrem Finanz-volumen nicht sehr groß sein dürften, ist hier insbesondere der Punkt c) relevant, die Umstellung der bisherigen Arbeitslosenhilfe auf ein Arbeitslosengeld II. Bisher galt, dass die Arbeitslosenhilfe grundsätzlich 53% des letzten Nettoarbeitsentgeltes entspricht. Modifiziert wurde diese Zahlung durch die Anzahl der Kinder sowie die Einkommens- und Vermögenssituation des Arbeitslosen (4). Das vorgeschlagene Arbeitslosengeld II geht nun vollständig vom Versicherungsprinzip ab und folgt der Logik der Sozialhilfe:

"Das Arbeitslosengeld II ist eine steuerfinanzierte bedürftigkeitsabhängige Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts der arbeitslosen erwerbsfähigen Personen im Anschluss an den Bezug von oder der Nichterfüllung der Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosengeld I." (Hartz-Bericht 2002: 27)

Es ist zu erwarten, dass das Niveau der bisherigen Arbeitslosenhilfe deutlich

abgesenkt wird.

Dieser Punkt bedeutet vor allem eine Verschlechterung für Langzeitarbeitslose,

die damit einem stärkern Zwang unterworfen werden, falls vorhanden, für

sie schlechtere Arbeitsstellen anzunehmen. Die Dauer der Bezahlung des Arbeitslosengeldes

I, dessen Höhe sich aus dem Versicherungsprinzip ergibt und sich nach dem

vergangenen Verdienst der arbeitslos gewordenen Person richtet, wird entsprechend

der Zeiten des Versicherungsverhältnisses sowie des Lebensalters des Arbeitslosen

bestimmt. Die maximale Zahlungsdauer beträgt 32 Monate, die jedoch nur

von wenigen Personen erreicht wird. Für Personen unter 45 Jahren beträgt

die maximale Zahlungsdauer 12 Monate. Bei von annähernd 1,5 Millionen

Langzeitarbeitslosen (5) ergibt sich durch die Absenkung

der Arbeitslosenhilfe auf ein vollständig vom Bedarf abhängiges Arbeitslosengeld

II ein beträchtliches Einsparungspotential, jedoch auch eine beträchtliche

Schlechterstellung der Langzeitarbeitslosen.

Es ist eine politische Entscheidung, welche finanziellen Mittel eine Gesellschaft

für ihre Arbeitslosen aufwendet. Zwei Philosophien treffen hier aufeinander.

Wenn Arbeitslosigkeit als individuelles Versagen der Arbeitslosen angesehen

wird, die zu hohe Löhne fordern oder einfach faul sind, liegt es nahe,

an diese Personen eine bedarfsabhängige und niedrige Zahlung zu leisten,

die gerade zum Überleben reicht. Wird Arbeitslosigkeit dagegen als ein

makroökonomisches Problem erachtet, dann ergibt sich ein anderes Bild.

Dann ist es für eine Gesellschaft "schäbig", wenn sie ihre

Arbeitslosen nicht angemessen finanziert. Dass Langzeitarbeitslose nach einer

gewissen Zeit der Arbeitslosigkeit ihre Qualifikationen (einschließlich

der sozialen Fähigkeiten zu Arbeit) verlieren, wird in der ökonomischen

Literatur seit langem unter dem Stichwort Hysteresis bzw. Siebeffekten diskutiert

(vgl. Blanchard 1987). Nach einer Phase langer und hoher Arbeitslosigkeit bildet

sich mehr oder weniger automatisch ein sogenanntes "Lumpenproletariat"

heraus, dass dann immer schwieriger zu vermitteln ist. Ob die Absenkung der

Transferzahlungen an diesen Teil der Gesellschaft, der sowieso zu den Verlierern

gehört, die soziale Kohärenz einer Gesellschaft erhöht, darf

bezweifelt werden. Möglicherweise sind die Kosten, die sich aus potentiell

höherer Kriminalität, geringeren Entwicklungschancen von Kindern aus

diesem Segment der Gesellschaft etc. ergeben, höher als die Einsparungen

- ganz abgesehen von immateriellen Schäden einer Gesellschaft.

Langzeitarbeitslose können über verschiedene Prinzipien finanziert

werden.

Es kann eine großzügige Zahlung entsprechend des letzten Verdienstes

der arbeitslosen Person bezahlt werden oder es kann ein großzügiger

Pauschalbetrag an die Langzeitarbeitslosen bezahlt werden. Mir erscheint eine

großzügige Pauschalzahlung oder Pauschalzahlung mit ganz wenigen

Kriterien - etwa die Kinderanzahl - sozial und administrativ angebrachter zu

sein.

Die meisten der Vorschläge der Hartz-Kommission führen nicht zu einer

längerfristigen finanziellen Belastung der öffentlichen Haushalte

oder der Arbeitslosenversicherung. Jedoch gibt es bezüglich der Finanzierbarkeit

drei Unwägbarkeiten. Es ist unklar, auf welche Resonanz das Ausbildungszeit-Wertpapier

stößt und ob nicht letztlich staatliche Haushalte die finanziellen

Mittel für die Bekämpfung der Jugendar-beitslosigkeit aufbringen müssen.

Da die Anzahl der Berechtigten quantitativ begrenzt ist, dürften die finanziellen

Belastungen nicht ausufern. Das gleiche gilt auch für den Bonus, den Unternehmen

bei beschäftigungsfreundlicher Politik von der Bundesanstalt für Arbeit

erhalten.

Schwieriger abzuschätzen ist die Subventionierung von kleinen und mittleren

Unternehmen bei der Einstellung eines Arbeitslosen. Da diese Unternehmen die

meisten Arbeitsplätze anbieten und die Subventionen für alle Arbeitslose

gilt, liegen hier finanzielle Risiken, die jedoch begrenzt sind. Im Hartz-Bericht

wird eine Modellrechnung präsentiert: Mit einem Job-Floater - also einem

subventionierten Kredit an ein Unternehmen, das einen Arbeitslosen einstellt

- in Höhe von 100.000 Euro und einer Vergabe für 100.000 Arbeitnehmer

ergäbe sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 10 Mrd. Euro. Es wird

davon ausgegangen, dass jährlich etwa diese Summe anfallen könnte

(vgl. Hartz-Bericht 2002: 33). Um die Zahl der Arbeitslosen über diesen

Weg um eine Million zu reduzieren, müsste immerhin die stattliche Summe

von 100 Mrd. Euro aufgebracht werden. Belastet würden die öffentlichen

Haushalte aber nur in Höhe der Zinssubvention. Beträgt die Subvention

beispielsweise 3%, dann würde die Belastung bei 3 Mrd. Euro liegen.

Das Hauptproblem des Job-Floaters liegt in Mitnahmeeffekten. Der Anreiz dürfte

groß sein, bei jeder Einstellung auf den Förderkredit zurückzugreifen

oder erst Arbeitskräfte zu entlassen, um dann andere wieder einzustellen.

Es gibt weitere problematische Aspekte: Was passiert, wenn ein Unternehmen den

Kredit nicht zurückzahlen kann? Bekommen auch kleinere Unternehmen mit

geringen Sicherheiten solche Kredite? Faktisch steckt hinter dem Job-Floater

eine Zinssubventionierung von Investitionen für solvente Klein- und Mittelbetriebe.

Dagegen spricht zunächst nichts. Fraglich ist jedoch, ob eine solche Zinssubventionierung

pauschal an die Einstellung eines Arbeitslosen gebunden werden sollte.

Es fällt auf, dass das Schwergewicht der Vorschläge auf der Beschleunigung

der Arbeitsvermittlung besteht. Dies soll einerseits durch eine Reorganisation

und Effizienzsteigerung der Bundesanstalt für Arbeit geschehen (beim Hartz-Bericht

die Punkte a, d, e und f), andererseits durch eine Erhöhung des Zwangs

auf Arbeitslose, auch wenig attraktive Arbeitsplätze anzunehmen (Punkte

b und c). Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit soll von 33 auf 22

Wochen reduziert werden.

Um durch eine schnellere Vermittlung die Arbeitslosigkeit senken zu können,

müssen offene Stellen lange nicht besetzt sein. Zwar betrug die Suchzeit

der Unternehmen nach neuen Arbeitskräften im Jahre 2001 in Westdeutschland

durchschnittlich 76 Tage und in Ostdeutschland 64 Tage. Da Unternehmen zum frühestmöglichen

Zeitpunkt auf Bewerbersuche gehen, ist die tatsächliche Nichtbesetzung

(Vakanzzeit) eines Arbeitsplatzes jedoch deutlich niedriger. Sie beträgt

im Westen 27 Tage und im Osten 14 Tage (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002).

Sicherlich kann die Vakanzzeit verkürzt werden. Es kann jedoch ausgeschlossen

werden, dass sich über diesen Effekt eine deutliche Erhöhung der Beschäftigung

ergibt.

Um Stellen vermitteln zu können, müssen Stellen vorhanden sein. Nach

einer Repräsentativ-Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

lag der gesamtwirtschaftliche Bestand offener Stellen bei 1,16 Millionen. Etwa

37% der freien Stellen wurden im Westen den Arbeitsämtern gemeldet, im

Osten 44% (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002). Bei offiziell ca. vier

Millionen Arbeitslosen gibt es schlicht und einfach nicht genügend Arbeitsplätze,

die besetzt werden könnten! Dies ist das Kernproblem, das auch die beste

und effizienteste Vermittlung nicht lösen kann.

Vor diesem Hintergrund müssen auch die geschätzten Beschäftigungsmöglichkeiten

bei den Personal-Service-Agenturen in Höhe von 780.000 Personen angezweifelt

werden. Gibt es keine zusätzliche Nachfrage nach Arbeit, dann können

Zeitarbeitsfirmen auch keine zusätzliche Arbeit schaffen. Im Zweifel verdrängen

sie private Arbeitsplätze. Im Interesse schwer vermittelbarer Personen

mögen staatlich geschaffene und tariflich abgesicherte Zeitarbeitsfirmen

dennoch sinnvoll sein, das Arbeitslosenproblem können sie jedoch nicht

lösen.

Existenzgründungen auf kleinster Ebene werden bei der Ich-AG und Investitionen

in Klein- und Mittelbetrieben durch den Job-Floater finanziell unterstützt.

Die Nachfrage nach persönlichen Dienstleistungen im Haushaltssektor wird

durch steuerliche Anreize zu erhöhen versucht. Aber auch in diesen Bereichen

sind die zu erwartenden Beschäftigungseffekte gering. Denn persönliche

Dienstleistungen in Haushalten sind schon jetzt in Form von Schwarzarbeit verbreitet.

Durch steuerliche Anreize kann der Anteil der Schwarzarbeit reduziert werden.

Neue Beschäftigung entsteht dadurch jedoch nicht. Dazu kommt, dass sich

die Nachfrage nach privaten Dienstleistungen und Produkten der Ich-AGs zu einem

großen Teil im Schlepptau der generellen ökonomischen Entwicklung

befindet. Denn persönliche Dienstleistungen etc. werden dann besonders

nachgefragt, wenn die Einkommen der Mittelschichten kräftig steigen. In

konjunkturell schwierigen Zeiten ist die Zinselastizität der Investitionen

gering. Aus diesem Grunde wird auch der Job-Floater in seiner Wirkung begrenzt

bleiben.

Insgesamt lässt das Hartz-Konzept geringe Beschäftigungseffekte erwarten.

Die Annahme einer Halbierung der Arbeitslosigkeit bis zum Jahre 2005 aufgrund

der geplanten Reformen erscheint maßlos überzogen.

Dass eine Beschleunigung der Vermittlung der Arbeitslosen - wenn es unbesetzte

Stellen gibt - die Arbeitslosigkeit einmalig senken kann, ist trivial und braucht

nicht diskutiert zu werden. Hinter dem Hartz-Ansatz steckten jedoch spezifische

ökonomietheoretische Vorstellungen, die auf dem neoklassischen Paradigma

basieren und vom ökonomischen Mainstream vertreten werden. Kernpunkte dieser

Vorstellungen sind, dass Deregulierungen auf dem Arbeitsmarkt in der Form einer

flexibleren Lohnstruktur und eines nach unten beweglichen Lohnniveaus die Beschäftigung

erhöhen. Es wird unterstellt, dass flexible Löhne unmittelbar Vollbeschäftigung

erzeugen könnten. Die Philosophie der Hartz-Vorschläge entspricht

diesen simplen Vorstellungen des neoklassischen Paradigmas.

Daher muss zunächst

etwas grundsätzlicher auf die neoklassische Argumentation bezüglich

Lohnstruktur und Lohnniveau eingegangen werden.

Der Hartz-Bericht beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen, die auf die Lohnstruktur

Einfluss haben. Ei-nerseits werden die Zahlungen an Langzeitarbeitslose gekürzt

und die Zumutbarkeitsregeln verschärft (Punkte b und c), was zu einer weiteren

Spreizung der Löhne in Richtung schlecht bezahlter Arbeit führt. Denn

diese Zahlungen fungieren als eine Art Mindestlohn, da die Entlohnung für

Arbeit nicht unter den Transferleistungen des Staates liegen kann. Andererseits

werden finanzielle Anreize für bestimmte Personengruppen angeboten (Punkte

g, i und j). Dienstleistungen in Privathaushalten werden attraktiver gemacht

(Punkt h).

In der Lohnstruktur gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Dimensionen - regionale

Differenzierung, Differenzierung zwischen Berufsgruppen, Differenzierung zwischen

Branchen etc. Die Hartz-Vorschläge bewirken insbesondere eine größere

Spreizung zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Arbeiten, die eine geringe Qualifikation

benötigen, werden dann im Vergleich zu anderen Arbeiten niedriger bezahlt.

Dieser Punkt wird in diesem Abschnitt diskutiert.

Um die Wirkungen einer verstärkten Lohnspreizung zu diskutieren, gehen

wir modelltheoretisch von einer Ökonomie aus, in der die Profitrate in

allen Branchen gleich ist und Löhne nach unterschiedlichen Berufsgruppen

differenziert sind: Personen innerhalb einer Berufsgruppe sollen aber die gleiche

Entlohnung erhalten. Es gibt also Hilfsarbeiter, die relativ wenig verdienen,

Facharbeiter, die mehr verdienen, und Führungskräfte, die relativ

viel verdienen. Die Unternehmen in unserer Modellökonomie sind durch Vorleistungen

verflochten. Jedes Unternehmen produziert Waren, die zumindest teilweise wieder

in den Produktionsprozess anderer Unternehmen eingehen. Das typische Unternehmen

ist ein Automobilproduzent oder ein Energieunternehmen, das seine Produkte an

andere Unternehmen und an private Haushalte liefert. Auch ein Stahlproduzent,

der ausschließlich an andere Unternehmen liefert, passt ins Bild. Wir

haben somit eine Ökonomie, in der Waren vermittels anderer Waren produziert

werden - sprich eine typische kapitalistische Ökonomie. Unternehmen in

einer derartigen Ökonomie wählen aus dem existierenden Bestand an

Technologien die Technologie aus, die ihren Gewinn maximiert. In die Entscheidung

gehen die Kosten der verschiedenen Vorleistungen ein sowie die Kosten für

Löhne und Zinszahlungen (6).

Was passiert nun, wenn sich in einem solchen Modell die Lohnstruktur in Richtung

einer Absenkung der Löhne für Hilfsarbeiter verändert? Zunächst

werden unterschiedliche Branchen je nach ihrer Beschäftigungsstruktur unterschiedlich

betroffen. Branchen, die viele Hilfsarbeiter beschäftigen, erhöhen

bei unveränderten Preisen ihre Gewinne, Branchen, die keine Hilfsarbeiter

beschäftigen, profitieren von der stärkeren Lohnspreizung überhaupt

nicht. Da wir zudem annehmen, dass der Konkurrenzmechanismus in der Ökonomie

funktioniert, werden die Preise in den Branchen, die von der stärkeren

Lohnspreizung relativ stark profitieren, relativ sinken. Als Resultat ergibt

sich, dass die gesamte Preisstruktur - die Struktur der relativen Preise - in

Bewegung gerät. Es bleibt jedoch nicht bei dem primären Effekt. Da

die produzierten Waren der einen Branche als Vorleistungen der anderen Branche

dienen, kommt es zu einem sekundären Effekt. Denn nun haben sich die Preise

der Vorleis-tungen für die Unternehmen geändert, die darauf mit der

Anpassung ihrer Verkaufspreise reagieren. Es folgt ein tertiärer Effekt

etc. Verändern sich die relativen Preise, dann werden die Unternehmen entsprechend

ihres Profitmaximierungskalküls eine neue Technologie wählen, die

bei gleichem Produktionsvolumen mit einem veränderten Beschäftigungsvolumen

verbunden ist. Bis sich ein neues System relativer Preise ergibt, bei dem die

Profitrate in allen Branchen wieder den gleichen Wert angenommen hat, hat sich

das System relativer Preise und die Technologie in der Ökonomie grundlegend

verändert. Das Problem ist nur: Wie wissen nicht wie. Wir wissen nicht,

ob bei gleichem Produktionsvolumen die Beschäftigung trotz steigender Lohnspreizung

gestiegen ist oder nicht, eine allgemeingültige Aussage ist nicht möglich.

In einer über Waren verflochtenen Ökonomie kann zwischen Lohnstruktur

und Beschäftigung keine eindeutige Beziehung gezogen

werden (7).

Modifizieren wir nun unser bisheriges Modell und bauen "Einbahnindustrien"

ein. Dies sind Industrien, deren Produkte ausschließlich an den Endverbraucher

verkauft werden, die also nicht in einen anderen Produktionsprozess eingehen.

Typische Beispiele für diese Industrien sind Dienstleistungen in Privathaushalten,

große Teile der Tourismusindustrie, Sonnenstudios, Lieferdienste, Privatkliniken

etc. Wenn in diesen Branchen die Lohnkosten sinken, dann werden die Produkte

dieser Branchen billiger. In diesem Fall ist bei einer normalen Reaktion der

Nachfrage mit einer höheren mengenmäßigen Nachfrage nach diesen

Produkten zu rechnen. Dadurch steigt die Beschäftigung in den betreffenden

Industrien an.

Der gesamtgesellschaftliche Beschäftigungseffekt einer stärkeren Lohnspreizung

in der Form der Schaffung gering bezahlter Arbeitsplätze hängt daher

von einer Reihe von Faktoren ab. Zunächst werden nur die Einbahnindustrien

betroffen, die niedrig bezahlte Arbeit einsetzten. Die Kosten und Preise von

privaten Sprachschulen mit hochqualifiziertem Personal werden somit wenig oder

nicht im Preis sinken, während einfache Reinigungsdienstleistungen in Haushalten

deutlich billiger werden.

Je arbeitsintensiver die Einbahnindustrie ist, desto stärker ist der Effekt

einer Lohnsenkung. Die Kosten des Betreibens von kapitalintensiven Salons mit

Spielautomaten werden also von Lohnkosten weniger stark tangiert als die Kosten

der kommerziellen Kinderbetreuung.

Je elastischer die Nachfrage nach Gütern von Einbahnindustrien ist, desto

stärker ist der Beschäftigungseffekt. Elastizitäten hängen

vom Verhalten der Wirtschaftssubjekte ab. Verhalten ist wiederum historisch

spezifisch bestimmt und kann in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

Es ist somit nicht nur eine Frage des Preises, ob die Nachfrage nach Dienstmädchen

in Haushalten bei sinkenden Löhnen von Dienstmädchen deutlich steigt.

Schließlich reduziert die Verlagerung der Nachfrage der Haushalte hin

zu den billiger werdenden Produkten der Einbahnindustrien die Nachfrage nach

den Produkten anderen Industrien. Ist die Arbeitsproduktivität in beiden

Bereichen identisch, ergeben sich netto keine Beschäftigungseffekte. Beschäftigungseffekte

tauchen somit netto nur auf, wenn die Arbeitsproduktivität in der Einbahnindustrie

relativ gering ist.

Es ergibt sich als Resultat, dass Beschäftigungseffekte einer stärkeren

Lohnspreizung nur bei Einbahnindustrien, die durch geringe Kapitalintensität

und geringe Arbeitsproduktivität gekennzeichnet sind auftauchen. Für

Beschäftigungseffekte bei stärkerer Lohnspreizung in Frage kommen

also insbesondere niedrig bezahlte Arbeitsplätze mit niedrigen Qualifikationsanforderungen

in Privathaushalten und arbeitsintensiven Konsumgüterindustrien (Vgl. dazu

auch Flassbeck/Spieker 2001). Es ist somit kein Zufall, dass im Hartz-Bericht

im Rahmen der Mini-Jobs persönliche Dienstleistungen in privaten Haushalte

für die Arbeitgeber attraktiver gemacht wurden. Die gleiche Stoßrichtung

hat auch die Förderung von Ich-AGs bzw. Familien-AGs. Ein weiterer Effekt

ist zu berücksichtigen. Sinken die Löhne der unteren Lohngruppen und

kommt es zu einer höheren Nachfrage nach Arbeitskräften in diesem

Segment, dann sinkt die Arbeitslosigkeit nur, wenn sich nicht auch das Angebot

an Arbeit erhöht. Dies ist jedoch keinesfalls garantiert, denn der "Armutseffekt"

der sinkenden Löhne kann dazu führen, dass das Arbeitsangebot kräftig

ansteigt und die Arbeitslosigkeit dann nicht sinkt (vgl. dazu die Diskussion

im nächsten Abschnitt).

Die Vorschläge der Hartz-Kommission gehen vielen nicht weit genug. Unterstützt

von der neoklassischen Sichtweise der Welt wird eine generelle Absenkung des

Lohnniveaus gefordert. Niedrigere Löhne, so das Argument, würden die

Nachfrage nach Arbeit erhöhen. Nun wird im Hartz-Bericht keine generelle

Senkung des Lohnniveaus gefordert. Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden,

dass eine Ausfransung der Lohnstruktur nach unten das Lohnniveau insgesamt absenkt.

Zudem soll nach dem Hartz-Bericht Arbeit in verschiedenen Formen subventioniert

werden. Es wird davon ausgegangen, dass solche Subventionen nicht nur die Arbeitslosigkeit

neu verteilen, sondern auch senken. Es schwingt zumindest mit, dass die Senkung

des Lohnniveaus Arbeit schaffen könnte (8).

Beschäftigungseffekte durch relative Verbilligung des Faktors Arbeit im

Vergleich zu Kapital werden von der Bundesregierung auch bei anderen Programmen

erhofft. Zumindest ist das Projekt der Ökosteuer - so sinnvoll es aus ökologischen

Gründen auch sein mag - mit der Kopplung der Senkung der Lohnnebenkosten

von diesem Geist beseelt (vgl. Heine/Herr 1999).

In diesem Abschnitt sollen die Effekte von Lohnsenkungen beleuchtet werden (vgl.

Herr 2002). Dabei folgen wir zunächst dem neoklassische Ansatz und diskutieren,

zu welchen Ergebnissen dieser kommt, so man ihn ernst nimmt. Zu diesem Zweck

sei zunächst ein typisch "neoklassischer" Arbeitsmarkt angenommen,

bei dem Angebot und Nachfrage nach Arbeit nur vom Reallohnsatz abhängt.

Mit steigendem Reallohn pro Stunde bieten nutzenmaximierende Haushalte mehr

Arbeit an, so dass mit steigendem Reallohnsatz das Angebot an Arbeit (AA) steigt.

Die Arbeiter steigen in diesem Fall aufgrund des Anreizes höherer Löhne

von Freizeit auf Arbeit um. Die aggregierte Nachfrage nach Arbeit (AN) hängt

ebenfalls vom Reallohnsatz ab, wobei mit sinkenden Reallöhnen die Unternehmen

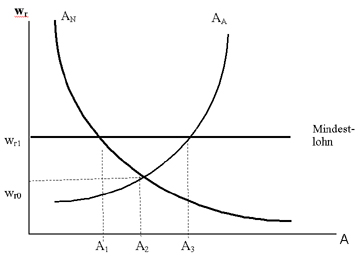

mehr Arbeit einsetzen (vgl. Abbildung 1) (9).

Wenn in Abbildung 1 der Reallohnsatz wr1 beträgt, dann fragen die Unternehmen

die Arbeitsmenge A1 nach, was bei weitem nicht dem Arbeitsangebot bei diesem

Reallohnsatz entspricht. Es existiert Arbeitslosigkeit in Höhe von A3 minus

A1. Der Reallohnsatz wr1 liegt über seinem Gleichgewichtsniveau, was insbesondere

durch vermachtete Märkte (Lohnverhandlungen zwischen Gewerkschaften und

Ar-beitgeberverbänden) bedingt sein kann. Die in den Gewerkschaften organisierten

"Insider" verweigern sich Lohnsenkungen, da sie aus egoistischen Gründen

nicht auf die "Outsider" - Arbeitslose - Rücksicht nehmen, die

bei niedrigen Reallohnsätzen Arbeit finden würden. Lohnrigiditäten

können auch durch gesetzliche Mindestlöhne oder zu hohe Sozialtransfers

in der Form von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld be-dingt sein. All diese Faktoren

können, so das Argument, einen funktionswidrigen Mindestlohn etablieren

- wie in der Abbildung 1 eingezeichnet - und dadurch Arbeitslosigkeit zementieren.

Wird der Arbeitsmarkt in dem Sinne flexibilisiert, dass der als dysfunktional

erachtete Mindestlohn beseitigt wird, dann kommt es auf dem Arbeitsmarkt zu

einer Unterbietungskonkurrenz, der die Löhne senkt. Der Reallohnsatz pendelt

sich auf sein Gleichgewichtsniveau (wr0) mit der Beschäftigungsmenge A2

ein. Bei diesem Lohn ist Vollbeschäftigung erreicht, da jeder Arbeitnehmer,

der zu diesem Lohn arbeiten will, einen Arbeitsplatz erhalten kann. Natürlich

kann es freiwillige Arbeitslosigkeit geben, jedoch drückt diese ausschließlich

eine hohe Präferenz der Wirtschaftssubjekte für Freizeit aus.

Abbildung 1: Neoklassischer Arbeitsmarkt in der Standardtheorie

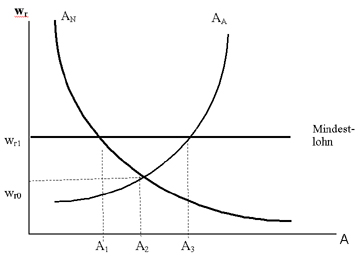

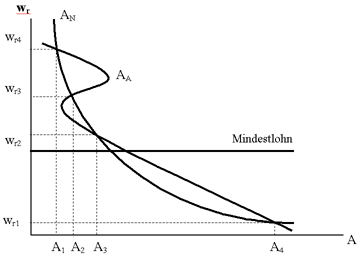

Abbildung 2: Neoklassischer Arbeitsmarkt bei komplizierterer Arbeitsangebotsfunktion

Sowohl die Angebotsfunktion als auch die Nachfragefunktion in der Abbildung

1 sind auf methodisch weichem Grund gebaut. Beginnen wir mit der Angebotsfunktion.

Diese ist keineswegs aus dem neoklassischen mikroökonomischen Kalkül

der Wirtschaftssubjekte ableitbar (10).Wirtschaftssubjekte

können - nach den eigenen Annahmen des neoklassischen Ansatzes - bei Lohnerhöhungen

ihre Arbeit auch einschränken. Dies wird dann auftreten, wenn sie bei hohem

und steigendem Einkommen dem Gut Freizeit einen hohen Wert bemessen (Freizeiteffekt).

Auch ist völlig offen, ob Wirtschaftssubjekte bei fallenden Reallohnsätzen

weniger arbeiten. Haben sie nämlich feste Verpflichtungen, wie beispielsweise

die Abzahlung von Krediten für Haus und Auto oder Ausgaben aufgrund der

Existenz von Kindern, dann werden sie bei sinkenden Löhnen mehr Arbeit

anbieten und nicht weniger (Armutseffekt). Nähern sich die Löhne dem

Existenzminimum, dann wird aufgrund des Armutseffektes jede weitere Lohnsenkung

mehr oder weniger automatisch zur Zunahme des Arbeitsangebots führen. Dieser

Effekt ist aus vielen Entwicklungsländern bekannt, jedoch auch aus Industrieländern,

die durch ein Segment mit relativ sehr niedrigen Löhnen charakterisiert

sind. In diesem Segment nehmen die Menschen häufig zwei oder mehr Arbeitsstellen

an, um ihre Konsumwünsche, die kulturell bestimmt sind, einigermaßen

befriedigen zu können.

In Abbildung 2 ist der Arbeitsmarkt mit einer Arbeitsangebotsfunktion dargestellt,

die plausibel ist. Bei niedrigen Reallöhnen steigt bei sinkenden Reallohnsätzen

das Arbeitsangebot aufgrund des Armutseffektes, während bei hohen Reallöhnen

das Arbeitsangebot bei steigenden Reallohnsätzen aufgrund des Freizeiteffektes

sinkt. In dem angegebenen Fall gibt es vier Gleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt,

die mit unterschiedlichen Reallohnsätzen und Beschäftigungsniveaus

einhergehen (11). Aus Sicht der Arbeitnehmer dürfte

das Gleichgewicht mit dem niedrigsten Reallohnsatz und dem größten

Beschäftigungsvolumen das ungünstigste sein. Denn bei diesem Gleichgewicht

muss für niedrige Löhne sehr viel gearbeitet

werden (12). Gehen wir von einer Ungleichgewichtssituation

aus, die durch einen Reallohnsatz entsprechend des eingezeichneten Mindestlohns

charakterisiert ist. Letzterer mag für Lohnrigiditäten stehen, die

durch Tarifverhandlungen, Transferzahlungen, gesetzlich Mindestlöhne etc.

entstehen. Bei diesem Mindestlohn ist das Arbeitsangebot größer als

die Arbeitsnachfrage. Ohne die Existenz der Lohnrigidität würden aufgrund

des Angebotsüberhangs die Löhne zu sinken beginnen. Unterstellen wir

nun, der Mindestlohn wird durch Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt abgeschafft.

Was passiert? Die Löhne werden sinken und die Ökonomie bewegt sich

in Richtung des "schlechten" Gleichgewichts mit sehr niedrigen Reallöhnen

und großem Arbeitsvolumen. Soll ein solches "schlechtes" Gleichgewicht

verhindert werden, dann sind selbst im neoklassischen Paradigma Mindestlöhne

sinnvoll (13). Funktional wäre

in der beschriebenen Konstellation eine Erhöhung der Mindestlöhne

auf den Reallohnsatz war in Abbildung 2. In diesem Fall könnte eines der

"guten" Gleichgewichte erreicht werden.

Kommen wir nun zur Arbeitsnachfragefunktion. Aus der Logik eines einzelnen Betriebes

erscheint es klar, dass bei sinkenden Löhnen mehr Arbeiter eingestellt

werden. Denn sinken die Löhne bei einem Unternehmen und bei allen anderen

nicht, dann hat das betroffene Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und kann

auf Kosten anderer Unternehmen expandieren. Ob aus einer volkswirtschaftlichen

Sicht ein Sinken der Löhne zu einer höheren Nachfrage nach Arbeit

führt, ist freilich eine weitaus komplexere Frage. Eine lange und verdrängte

Debatte nach dem Zweiten Weltkrieg hat gezeigt, dass die in den obigen Abbildungen

eingezeichneten Arbeitsnachfragefunktionen einen extremen Spezialfall unterstellen.

Um zu solchen schönen Funktio-nen zu kommen, muss die Existenz nur eines

einzigen Kapitalgutes unterstellt werden. In einer Welt mit mehr als einem Kapitalgut

gibt es keine eindeutige Beziehung mehr zwischen Reallöhnen und Arbeitsnachfrage.

Mit steigenden Reallohnsätzen kann die Beschäftigung steigen, mit

fallenden kann sie sinken (14).

Dieser für die simple Neoklassik so unangenehme Effekt hängt wiederum

mit der Existenz von Kreislaufindustrien, also der industriellen Verflechtung

zusammen (vgl. die Argumentation oben). Kommt es zu Veränderungen des Lohnniveaus,

dann werden unterschiedliche Branchen unterschiedlich betroffen. War vor der

Veränderung der Löhne die Profitrate in allen Branchen gleich - ein

Basisannahme jeder theoretischen Volkswirtschaftslehre - , dann ist sie nach

der Veränderung der Löhne nicht mehr gleich, da arbeitsintensive Industrien

beispielsweise von Lohnerhöhungen stärker betroffen werden als kapitalintensive.

Passen sich die Preise in der "ersten" Runde so an, dass die Profitrate

wieder in allen Branchen den gleichen Wert annimmt, dann bedingt dies eine neue

Struktur der relativen Preise. Dies wird bei Unternehmen zur Wahl einer anderen

Technik führen. Da die neuen Preise auch die Preise von Kapitalgütern

verändert haben und Branchen davon unterschiedlich betroffen sind, muss

sich die Struktur der Preise erneut ändern. Es kommt zu einer "zweiten"

Runde, der eine "dritte" folgt etc. Das neue Gleichgewicht wird durch

einen anderen Wert des Kapitalbestandes, eine andere Technik und ein anderes

Beschäftigungsvolumen gekennzeichnet. Die Beschäftigung mag steigen

oder fallen (vgl. Sraffa 1960). Die Zerstörung der für die simple

neoklassische Argumentation so wichtige Nachfragefunktion nach Arbeit kann nur

verhindert werden, wenn die Existenz nur eines Kapitalgutes bzw. einer einzigen

Branche in der Ökonomie unterstellt wird. Der Preis dieser Annahme ist

hoch, da sie Marktprozesse aus dem Modell kippt, die es gerade zu modellieren

gilt.

Wohlgemerkt, diese Erkenntnisse werden nicht durch eine Kritik des neoklassischen

Paradigmas von "außen" abgeleitet, sondern entstammen dem neoklassischen

mikroökonomischen Ansatz in der Tradition von Léon Walras, der gerade

die Überlegenheit des neoklassischen Ansatzes belegen

sol (15). Das Zerbröseln der simplen Nachfragefunktion

nach Arbeit trifft die neoklassischen wirtschaftspolitischen Empfehlungen ins

Mark, da mit dieser Erkenntnis die gesamte Debatte um die Flexibilisierung der

Arbeitmärkte mit dem Ziel der Absenkung des Lohnniveaus obsolet

wird (16).

Der keynesianische Ansatz rückt den Vermögens- und Gütermarkt

ins Zentrum der Analyse und nicht den Arbeitsmarkt. Dadurch ändert sich

der Blickwinkel auf die Ökonomie komplett und damit auch die beschäftigungspolitischen

Konzepte. Besteht das Credo des simplen neoklassischen Ansatzes in der Liberalisierung

des Arbeitsmarktes, dann besteht es im Keynesianismus in der Förderung

der Investitionstätigkeit und der Steigerung der aggregierten Nachfrage.

Denn es ist das Niveau der Nachfrage, was letztlich das Produktionsvolumen bestimmt

(vgl. Keynes 1936).

Investitionen stellen den Motor der Ökonomie dar, da sie die aggregierte

Nachfrage wesentlich determinieren. Investitionen und Produktionsprozesse müssen

in kapitalistischen Ökonomien generell durch Geld finanziert werden, wobei

die Finanzierung der Investition bzw. Produktion vorausgeht. Bei der Finanzierung

wirken mehrere Faktoren zusammen. Zunächst muss die Zentralbank Geld an

die Geschäftsbanken verleihen. Die Banken geben wiederum Kredite an das

Publikum, wobei neben Zentralbankkrediten Depositen des Publikums die zweite

Refinanzierungsquelle der Banken sind. Neben dem Bankensystem können Haushalte

direkt Kredite an den Unternehmenssektor geben oder Aktien kaufen. Schließlich

treten zwischen den Haushalts- und den Unternehmenssektor noch Finanzintermediäre

wie Investmentfonds etc. Zudem können Unternehmen auch mit eigenen Mitteln

(Selbstfinanzierung) Produktionsprozesse durchführen. Wie kompliziert der

Prozess im Einzelnen auch ist, es ergibt sich ein Finanzvolumen, das mit dem

Investitions- und Produktionsvolumen korrespondiert. Unternehmen nutzen die

finanziellen Mittel, um Arbeitskräfte zu mieten und Produktionsmittel zu

kaufen. Indem die Unternehmen die Gütererzeugung organisieren, bewirken

sie zugleich den volkswirtschaftlichen Einkommensbildungsprozess. Mit Hilfe

der geschaffenen Einkommen, die zum größten Teil an die Haushalte

fließen, fragen diese Konsumgüter nach und/oder sparen. Sobald Haushalte

sparen, bauen sie eine Vermögensposition auf. Einkommensbildung, Ersparnisbildung

und Vermögensbildung laufen in einer Ökonomie somit simultan ab (vgl.

Hei-ne/Herr 2001). Märkte sind in aller Regel so über Preis-Mengen-Beziehungen

definiert, dass eine Veränderung der Preise zu einer Veränderung der

nachgefragten und angebotenen Mengen führt. Dieser Mechanismus gilt im

keynesianischen Ansatz für den Arbeitsmarkt aber nicht. Vielmehr bestimmt

der Umfang des Produktionsvolumens - bei gegebener Technik - das Beschäftigungsniveau

(17). Auf dem Arbeitsmarkt reflektieren sich bei der Arbeitsnachfrage

lediglich Entscheidungen, die zuvor auf dem Vermögens- und Gütermarkt

getroffen wurden. Gleichgültig wie die Arbeitsangebotsfunktion im Einzelnen

konstruiert wird, auf dem Arbeitsmarkt ist ein Vollbeschäftigungsgleichgewicht

ein unwahrscheinlicher Zufall. Insofern sind keynesianische Vorstellungen durch

eine Hierarchie der Märkte geprägt, wobei der Vermögensmarkt

dominiert und der Arbeitsmarkt der dominierte Markt ist, der von sich aus die

Beschäftigung nicht erhöhen kann.

Veränderungen der Löhne können nach keynesianischer Ansicht keine

Vollbeschäftigung herstellen. Die Lohnkosten gehen vielmehr als Kostenfaktor

in die Preise der erstellten Güter ein und sind der wichtigste Faktor zu

Bestimmung des Preisniveaus (vgl. Keynes 1930; Riese 2001, Heine/Herr 2002).

Dann führen Lohnsenkungen ebenso wenig wie eine Senkung der Lohnnebenkosten

zu mehr Beschäftigung, sondern ceteris paribus zu sinkenden Preisen. Die

Lohnentwicklung kann auch die Verteilung zwischen Lohn und Profit nicht ändern,

da beispielsweise Lohnerhöhungen letztlich immer auf die Preise überwälzt

werden. Allerdings bestimmen Lohnverhandlungen die Struktur der Löhne:

"Mit anderen Worten, der Kampf um die Geldlöhne beeinflusst in erster

Linie die Verteilung der Summe der Reallöhne zwischen den verschiednen

Arbeitnehmergruppen und nicht deren Durchschnittsbetrag je Beschäftigungseinheit...

Die Vereinigung einer Gruppe von Arbeitern bewirkt den Schutz des verhältnismäßigen

Reallohnes. Das allgemeine Niveau der Reallöhne hängt von den anderen

Kräften der Wirtschaftsordnung ab (18)."(Keynes

1936: 12)

Der Arbeitsmarkt hat gleichwohl nach keynesianischen Vorstellungen eine wichtige

Funktion. Bei Berücksichtigung von Produktivitätsentwicklungen wird

eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik zum nominellen Anker des Preisniveaus.

Beträgt die Zielinflationsrate beispielsweise 1,5% und die Produktivitätserhöhung

2%, dann erhöhen sich Lohnstückkosten und Preisniveau in etwa entsprechend

der Zielinflationsrate, wenn die nominellen Bruttolöhne um 3,5%

steigen (19). Ein funktionierender Lohnanker ist für

die ökonomische Entwicklung eines Landes von großer Bedeutung. Liegen

Lohnerhöhungen deutlich über der Produktivitätsentwicklung, dann

kommt es zu inflationären Prozessen, welche die Zentralbank früher

oder später mit steigenden Zinssätzen mit dem Resultat sinkender Investitionen

und steigender Arbeitslosigkeit bekämpft. Liegen die Lohnerhöhungen

unter der Produktivitätsentwicklung oder sinken die Löhne gar, ergeben

sich deflationäre Entwicklungen. Deflationen führen zur Erhöhung

der realen Schuldenlast der Unternehmen, da Umsatzerlöse nominal sinken

und der Schuldendienst unverändert bleibt. Bei der Erwartung sinkender

Preise werden zudem Investitions- und Konsumentscheidungen in die Zukunft verschoben.

Deflationen führen ab einer gewissen Intensität mit großer Gewissheit

in eine ökonomische Katastrophe. Da die Geldpolitik bei der üblicherweise

geringen Zinselastizität der Investitionen in einer Krise eine schwache

Stellung zur Bekämpfung von Deflationen einnimmt, wird gerade in einer

tiefen und anhaltenden Krise der nominelle Lohnanker von existentieller Bedeutung.

Vor dem Hintergrund der keynesianischen Analyse des Arbeitsmarktes bergen die

Hartz-Vorschläge die Gefahr in sich, zu einer deflationären Entwicklung

beizutragen. Zwar setzt der Hartz-Ansatz nicht explizit auf eine generelle Lohnsenkung,

jedoch sehr deutlich auf eine größere Lohnspreizung und den Aufbau

von Niedriglohnarbeitsplätzen. Die Absenkung der Löhne der Niedrigverdiener

kann jedoch das ganze Lohngefüge in Bewegung bringen und zu deflationären

Tendenzen führen. Verstärkt wird diese Gefahr, da gleichzeitig mit

der Durchführung der Reformen der Hartz-Kommission von Politik und Arbeitgebern

sehr niedrige Lohnerhöhungen gefordert werden und auch "Nullrunden"

ins Gespräch gebracht werden. Sollte sich die Lohnspreizung nach untern

ausweiten und gleichzeitig das allgemeine Lohnniveau sinken, dann wäre

der Weg in die Deflation mit all ihren negativen Effekten vorprogrammiert. Europa

würde dann - geführt durch Deutschland - Japan folgen, das schon seit

einem Jahrzehnt in Stagnation und deflationären Entwicklungen steckt. Angebracht

wären Schritte, den sowieso erodierenden Lohnanker in Deutschland zu festigen.

Die Hartz-Reformen tragen dazu nichts bei (20).

Populär ist die These der Entkopplung zwischen Beschäftigung und Wachstum.

Jedoch gibt es für diese These keine Begründung. Denn es gilt zweifelsfrei,

dass sich die Beschäftigungsentwicklung mittelfristig durch die Wachstumsrate

des Sozialproduktes minus der Produktivitätsentwicklung ergibt. Steigt

die Produktivität beispielsweise um 2%, dann ergeben sich nur dann positive

Beschäftigungseffekte, wenn die Wachstumsrate über 2% liegt. Was die

letzten Jahrzehnte zu beobachten war, war keine Entkopplung von Beschäftigung

und Wachstum, sondern eine langfristige Ab-nahme des prozentualen Wachstums

bei relativ stabiler Produktivitätsentwicklung.

Bei gegebener Bevölkerung und gegebener Erwerbsquote ergeben sich aus keynesianischer

Sicht im Prinzip drei Strategien zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit.

Erstens: Erhöhung der Wachstumsrate deutlich über den Produktivitätsanstieg

hinaus insbesondere durch Stimulierung der Investitionstätigkeit. Rückgrat

einer solchen Strategie ist das funktionale Zusammenwirken zwischen Lohnentwicklung

- in der Tendenz Lohnerhöhungen leicht über der Produktivitätsentwicklung

-, Zentralbank niedrige Zinssätze, wann immer möglich - und öffentlichen

Haushalten - antizyklische Fiskalpolitik und Investitionen in Infrastruktur

und Bildung etc. In der gegenwärtigen Konstellation müsste ein solches

Wachstumsregime in einem europäischen Kontext geschaffen werden. Bisher

fehlen nahezu alle Voraussetzungen für die Schaffung eines solchen Regimes,

da es keine europäische Fiskalpolitik gibt, kein europäischer Lohnbildungsmechanismus

existiert und die Europäische Zentralbank bei ihrer Geldpolitik an alten

Zöpfen festhält (vgl. Heine/Herr 2002a). Ein solches Wachstumsregime

kann hohe Beschäftigung bei vergleichsweise egalitärer Einkommensverteilung

erreichen. Empfehlenswert wäre eine Kommission, die Vorschläge auf

diesem Gebiet entwickelt.

Zweitens: Reduzierung der Arbeitszeiten in Form von längerem Urlaub, Verkürzung

der Wochenarbeitszeit, Weiterbildungsphasen im Berufsleben etc. Dies würde

eine Senkung der realen Lohnsumme der einzelnen Beschäftigten bedeuten,

die dafür mehr Zeit für andere Aktivitäten zur Verfügung

hätten. Denn eine Arbeitszeitverkürzung bei gleicher Lohnsumme pro

Arbeitnehmer würde die Kosten der Unternehmen erhöhen und einen dysfunktionalen

Inflationsschub auslösen. Die reale Lohnsumme pro Beschäftigter würde

auf alle Fälle fallen. Selbstverständlich könnte ein Teil der

jährlichen Produktivitätserhöhung für Arbeitszeitverkürzung

genutzt werden, so dass die realen Lohnsummen auch bei weniger Arbeitsstunden

pro Kopf nicht fallen müssen. Setzt man nicht (allein) auf Wachstum - was

langfristig schon aus ökologischen Gründen schwierig ist -, dann kann

der erste Weg mit dem zweiten kombiniert werden.

Drittens: Senkung der durchschnittlichen Produktivität in der Ökonomie.

Diesen Weg schlägt de facto die Hartz-Kommission vor, die damit dem US-amerikanischen

und britischen Modell folgt. Denn eine stärkere Lohnspreizung in Richtung

von Billigjobs und Förderung von arbeitsintensiven Beschäftigungsverhältnissen

mit geringen Qualifikationsanforderungen in Einbahnindustrien wie persönlichen

Dienstleitungen in Privathaushalten senkt künstlich die durchschnittliche

Produktivität. Eine langfristig überzeugende Entwicklungsperspektive

für eine Gesellschaft ist dies weder ökonomisch noch politisch. In

diesem Sinne ist die Philosophie, die hinter den Harz-Vorschlägen steckt,

abzulehnen. Davon unberührt bleibt, dass bessere Vermittlungsbemühungen

der Bundesanstalt für Arbeit, Förderung von Selbständigkeit oder

ähnliche Elemente der Harz-Vorschläge unterstützenswert sind.

PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 129, 32. Jg., 2002, Nr. 4, Hansjörg Herr

In die verdeckte Arbeitslosigkeit gehen ein: das Arbeitslosenäquivalent der Kurzarbeit, Personen in beschäftigungsschaffenden Maßnahmen, Personen in beruflicher Weiterbildung und Empfänger von vorzeitiger Altersrente (vgl. Sachverständigenrat 2002). zurück

Die Lohnstruktur sowie vielfältige Formen der sozialen Absicherung können über ihre Wirkung auf die Motivation der Arbeitnehmer die Arbeitsproduktivität verändern. So arbeitet ein sozial abgesicherter Arbeitnehmer vermutlich motivierter als ein Arbeitnehmer, der nicht abgesichert ist. Auch können Institutionalisierungen, welche die Kosten erhöhen - etwa längerer Urlaub oder aufwendige Unfallschutzmaßnahmen - die Produktivität so erhöhen, dass die Lohnstückkosten sinken. Auf diese Aspekte wird in diesem Beitrag aber nicht eingegangen. zurück

Zusammen mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Kosten für Beschäftigte in privaten Haushalten soll diese Regelung zu einer Verringerung der Schwarzarbeit führen. zurück

Zu den Details vgl. Bundesanstalt für Arbeit (2002). zurück

Im September 1999 waren 621.467 Personen ein Jahr bis unter 2 Jahre arbeitslos (15,8% der Arbeitslosen) und 1.378.696 Personen länger als ein Jahr (35% der Arbeitslosen), vgl. Bundesanstalt für Arbeit (2002). zurück

Es handelt sich um die von Sraffa (1960) untersuchte Ökonomie. Sraffa arbeitete heraus, dass sich makroökonomisch die Zinsrate (Profitrate) ergibt, wenn die Löhne vorgegeben werden. Wird die Zinsrate vorgegeben, resultiert der Lohnsatz als Restgröße (vgl. dazu auch Heine/Herr 2002). zurück

Diesen Schluss kann man sowohl auf der Grundlage von Sraffa (1960) ziehen als auch aus dem mikroökonomischen Totalmodell in der Tradition von Walras, dem Begründer der neoklassischen Mikroökonomie (vgl. Heine/Herr 2002). zurück

Klarer äußert sich der Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik in Köln: "Könnte dieser Prozess (der Lohnsenkung, d. V.) nicht auch in Gang gesetzt werden, wenn man den Arbeitslosen ermöglichte, freie Arbeitsverträge zu vereinbaren? Ohne Zweifel wäre dies ein marktkonformer und vergleichsweise schneller Weg zu mehr Beschäftigung. Man muss aber daran denken, dass ein erhebliches Defizit an Arbeitsplätzen besteht. Ein abrupter Übergang zu Marktlöhnen würde möglicherweise sehr starke, wenn auch vorübergehende Lohnsenkungen auslösen, weil die Unternehmen Zeit brauchen, zusätzliche produktive Arbeitsplätze zu schaffen" (Eekhoff 2002). zurück

Hinter der Nachfragefunktion nach Arbeit stehen eine Reihe problematischer Annahmen. Unterstellt wird eine makroökonomische Produktionsfunktion, also eine Produktionsfunktion, welche die unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Branchen zu einer Fabrik zusammenschmelzt. Dies geht nur, wenn ausschließlich ein Kapitalgut existiert. Unterstellt werden zudem konstante Skalenerträge, die zum Ausdruck bringen, dass unabhängig vom schon realisierten Produktionsvolumen jede weitere Erhöhung aller Inputfaktoren mit einem konstanten Faktor die Produktionsmenge proportionale steigen lässt. Diese Annahme garantiert ein fallendes physisches Grenzprodukte des Faktors Arbeit. Diese Grenzertragskurve ist mit der Nachfrage nach Arbeit identisch, denn die Unternehmen maximieren den Arbeitseinsatz immer dann, wenn das Grenzprodukt der Arbeit dem Reallohnsatz entspricht (vgl. zur genaueren Ableitung Heine/Herr 2002). zurück

Es muss betont werden, dass viele Neoklassiker die Notwendigkeit der Mikrofundierung makroökonomischer Funktionen in den Vordergrund rücken. Eine strikte Mikrofundierung der Makroökonomie ist jedoch nicht zu leisten. Ein Beispiel ist die aggregierte Angebotsfunktion auf dem Arbeitsmarkt, die rein verhaltenstheoretisch ableitbar ist und damit von historischen und kulturellen Faktoren abhängt (vgl. Stiglitz 1992; Heine/Herr 1998). zurück

Für das mikroökonomische neoklassische Gleichgewichtsmodell sind mehr als eine Gleichgewichtslösung keineswegs un-gewöhnlich, sondern entsprechen dem allgemeinen Fall. zurück

Mit dem neoklassischen Wohlfahrtskriterium (Pareto-Kriterium) lässt sich nicht entscheiden, welches Gleichgewicht besser ist, da ein individueller Nutzenvergleich nicht möglich ist und die drei Gleichgewichte den einzelnen Wirtschaftssubjekten subjektiv unterschiedliche Nutzen liefern. Nur eine politische Entscheidung ist in der Lage, eine Hierarchie der verschiedenen Gleichgewichtspunkte zu geben. zurück

Ein weiteres Problem taucht auf. Befindet sich die Ökonomie in einem Ungleichgewicht, dann kann die partielle Betrachtung des Arbeitsmarktes zu falschen Schlussfolgerungen führen. Es kann dann relativ einfach gezeigt werden, dass eine Lohnsenkung, die aus der partiellen Analyse des Arbeitsmarktes als sinnvoll erscheint, bei der simultanen Betrachtung aller Märkte falsch ist. Eine Lohnsenkung würde das Ungleichgewicht in der Ökonomie noch verschärfen. (Ein einfaches Zah-lenbeispiel für diesen Fall findet sich in Heine/Herr 2002, Kapitel 2). zurück

Auch der eindeutige Zusammenhang zwischen Kapitalintensität und Zinssatz, der in der simplen Variante der neoklassischen Theorie unterstellt wird, gilt bei mehr als einem Kapitalgut nicht mehr. zurück

Verdeutlicht wird die Argumentation beispielsweise von Bliss (1975), jedoch auch von Samuelson (1966), der sich lange gegen die Zerstörung der simplen neoklassischen "Parabeln" wie der wohlgeformten Nachfragefunktion nach Arbeit gewehrt hat. zurück

Es sei angemerkt, dass in einer Welt mit nur einem Kapitalgut auch Karl Marx eine konsistente Wert- und Preistheorie lie-fern kann, da es dann das sogenannte Transformationsproblem von Arbeitswerten in Preise nicht gibt. zurück

Auch hier muss akzeptiert werden, dass jeder Veränderung der Verteilung zu einer neuren Technikwahl führt, die sich nicht prognostizieren lässt. zurück

Die Verteilung wird im keynesianischen Ansatz wesentlich durch den Zinssatz bestimmt, der sich auf dem Vermögensmarkt ergibt. Reallöhne sind dann die resultierenden Größen. zurück

Die Europäische Zentralbank hat eine Zielinflationsrate zwischen 0-2%. Die Produktivitätsentwicklung lag in Deutschland während der letzten Jahre um die 2,5%. zurück

In Japan steigen die Geldlöhne weniger als die Produktivität, da die Arbeitnehmer bei ihren Lohnforderungen äußerst zurückhaltend sind - seit einem Jahrzehnt ohne Erfolg! Das japanische Tarifvertragswesen fördert deflationäre Entwicklungen, da Lohnverhandlungen auf Betriebsebene abgeschlossen werden und die Arbeitnehmer üben Lohnverzicht, um "ihren" Betrieb in einer schwierigen Lage zu stützen. Tun dies alle, dann nützt dies keinem. Im Gegenteil, es entsteht eine deflationäre Entwicklung. zurück

Litaratur

Blanchard, O. (1987): Hysteresis in Unemployment. In: European Economic Review,

Vol. 31

Eekhoff, J. (2002): Stoppt das Tarifmodell. Handelsblatt vom 5.9.02.

Flassbeck Bliss, C.J. (1975): Capital Theory and the Distribution of Income,

Amsterdam u.a.

Bundesanstalt für Arbeit (2002): www.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/

, H./Spieker, F. (2001): Lohnstruktur und Beschäftigung. Gutachten für

die Otto Brenner Stiftung, Berlin

Hartz-Bericht (2002): Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Bundesministerium

für Arbeit und Sozialord-nung, Berlin, www.bma.de

Heine, M./Herr, H. (2002): Volkswirtschaftslehre. Paradigmenorientierte Einführung

in die Mikro- und Makroöko-nomie, 3. Auflage, München

Heine, M., Herr, H. (2002a): Zwickmühlen der europäischen Geldpolitik:

Muddling Through mit John Maynard Friedman? In: A. Heise (Hrsg.), Neues Geld

- alte Geldpolitik? Die EZB im makroökonomischen Interaktions-raum, Marburg

Heine, M./Herr, H. (2001): Geld, Finanzierung und Einkommensbildung: Eckpunkte

einer monetären Theorie der Produktion. In: U.-P. Reich, C. Stahmer, K.

Voy (Hrsg.), Kategorien der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-gen, Band 3,

Geld und Physis, Marburg

Heine, M./Herr, H. (1999): Die beschäftigungspolitischen Konsequenzen von

"Rot-Grün". PROKLA 116

Heine, M./Herr, H. (1998): Keynesianische Wirtschaftspolitik - Mißverständnisse

und Ansatzpunkte. In: H. Heise (Hrsg.), Renaissance der Makrokönomik, Marburg

Herr, H. (2002): Wages, Employment and Prices. An Analysis of the Relationship

Between Wage Level, Wage Structure, Minimum Wages and Employment and Prices.

In: Working Papers No 15 des Business Institute Berlin an der Fachhochschule

für Wirtschaft Berlin

www.fhw-berlin.de/fhw2000/lehre_und_forschung/working_paper_15.pdf

Keynes, J. M. (1930): Vom Gelde, Berlin

Keynes, J. M. (1936): Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses

und des Geldes, Berlin

Riese, H. (2001): Grundlegungen eines monetären Keynesianismus - ausgewählte

Schriften 1964 - 1999, 2 Bde. Herausgegeben von Betz, K. u.a., Marburg

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

(2002): Jahresgutachten 2001/2002, Berlin

Samuelson, P. (1966): A Summing Up. In: The Quarterly Journal of Economics,

Vol. 80

Sraffa, P. (1960): Warenproduktion mittels Waren, Frankfurt a. M. 1976

Stiglitz, J. E. (1992): Capital Markets and Economic Fluctuations in Capitalist

Economies. In: European Economic Review, Vol. 36